初冬,周末,早晨,温暖的被窝替你阻挡了微凉的空气,迷眼的浓雾,留住了你的困意,拉你回到香甜的美梦。而有那么一群人,他们离开温暖的被窝,撕破浓雾,去拥抱微寒的晨日,在校园的各个角落,迎接冬日里崭新的一天。

(新月湖红亭 池亨颖摄)

(林晨艺 摄)

北田径场:踏碎浓雾的脚步

周六清晨7点20分,空气中夹杂着一丝寒意,大多数人还沉浸在睡梦中。空旷的北田径场被浓雾笼罩,远处的跑道隐约可见。高低杠处有几人在压腿,拉伸,做着跑步前的准备活动。田径场上只有寥寥几人在跑步,身穿运动服,头戴着耳机,一圈又一圈,脸上沁出薄薄的汗珠,呼吸渐趋沉重,他们的坚持为冬日的早晨增添一抹亮色。

来自文学分院汉语言文学161班的徐诗囡同学从暑假开始坚持每天跑步,平常有早自习时她会选择下午或晚上去跑步,周末会去晨跑,每次锻炼一小时左右。她笑着说:“一开始是为了减肥,跑几圈就累了,现在能坚持跑十几圈,跑步已经变成习惯。跑步让我变得自信,身体素质也更好了。”

(郑雨婷 摄)

图文信息中心:晨凉雾聚,图文如初

七点四十,灰蒙蒙的天还未褪去子夜的荒凉,湿漉漉的雾气更是平添几分清冷。 而此时图文信息中心的大门前却有学生早早排起了队,有些拿着书本在草坪边踱步念着,有些带着耳机闭眼享受音乐,逐渐地,更多的人背着包提着电脑缓缓走来,聚集在门口。

八点整,图文开馆,同学们陆续刷卡进入,空旷明亮的大厅里,脚步声急促而清晰。

来自商学分院的陈同学早早地在第四借阅室内占好了位置:“我享受看着空旷的自习室从一个人到座无虚席的样子。”她翻开一本素白封面的讲述民国才女逸闻情事的畅销书,“我选书看眼缘,看书架上第一眼觉得与自己投缘的书。所以看的书一般很杂。”

“因为第四借阅室是图书馆空间最大,藏书、座位最多的借阅室,学生较多,氛围较好。一般早上九点,会陆陆续续来很多学生,一坐就是一天。周末也不例外。”第四借阅室的管理员陈老师说。

九点整,无论是自习室,还是廊道,安静如初。翻书上与脚步声和着,与书为伴,他们在图书馆留下美好与追求的剪影,开始一天的学习与忙碌。

(张圆圆 摄)

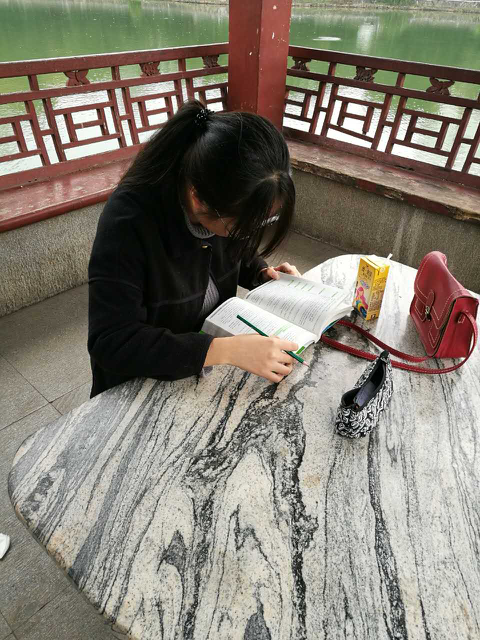

新月湖红亭:湖光映晨卷

新月湖下,鱼儿还沉浸在梦乡,湖上,早起的人儿已拾起晨光。

一方红亭,一本单词书,一盒牛奶,便是来自法学复合工商管理专业162班的黄启珍的早晨。她端坐在亭中央的石桌旁,全神贯注地准备英语四级的考试,或轻声地背诵单词,或若有所思地记笔记,时而抬头观赏水光粼粼,湖面氤氲。初次来这个红亭,她就觉得这里环境幽美,很适合进行背诵英语单词等早晨记忆活动。从八点一直到十点,黄启珍花了将近两个小时完成了今日的英语单汇积累,她拿起桌上早已空空的牛奶盒,转身走向邵逸夫图书馆。

湖下,鱼儿欢脱地游动,湖上,幽美的古亭重归平静。

(毛雅诗 摄)

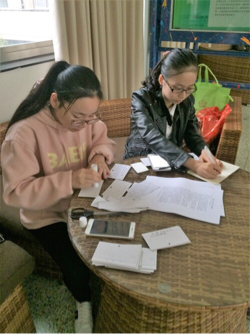

16幢教学楼:冬日里思辨的火苗

周末早晨七点半,天光还未大亮,略显阴沉天空中飘着几丝细雨,空气中仿佛漂浮着一层淡淡的雾气,16幢二楼内厅光线微暗,已有三两个学生在这晨读自习,而来自法学辩论队的阮舒阳与吴韩忆正坐在圆桌旁准备资料,并不时谈论着辩题。桌边放着一个袋子,里面有许多的空白纸张与资料,吴韩忆说“之所以这么早来到内厅准备,是因为辩论赛马上就要开始了”,她们需要准备好辩论用的资料,并且等待“学姐的最后指正”。“周三抽到的辩题,准备时间还不足四天”。因为时间紧迫,她们必须见缝插针利用许多空闲时间做准备,而桌上密密麻麻的材料便是她们努力的成果。过了一会儿,指导辩论的15级学生也来了,她们开始一起轻声地谈论,“阅读怎么可以立法呢?”辩论队的同学们带着认真、专注的神情投入工作中,这时,窗外的天色才慢慢亮了起来。

(沈超烨 摄)

16幢教学楼:保洁员,精业楼的“化妆师”

清晨7:45,16幢大厅的值班室已经亮起了灯光,从昏暗的楼道里传来了扫帚与簸箕的清脆的敲击声音。

8:00,刚刚又扫完一侧楼梯的章艳群阿姨,又匆匆的去其他楼梯打扫。章阿姨说:“我们每天早晨要5:30起来打扫,周末学生们不上课我们可以7点起来打扫。”在昏暗的楼道中,灯光似乎并不能起到什么照明作用,阿姨们仍然需要在昏暗的光线中赶在学生开始上早自习之前打扫完成这一整栋教学楼。一整栋楼的清扫工作需要在短短1个小时内完成,看似十分艰巨,但是有着多年工作经验的阿姨显得比较轻松:“我们一个人一层,这样就能很快就能打扫干净。”

为了保持教室的整洁,中午12点放学后也是他们工作的时间,阿姨们要将学生遗留在课桌间过道间的垃圾统统放入大蓝色垃圾桶中,最后在底楼汇合,整个上午的打扫工作才算完毕。

(周晓晓 摄)

桃源食堂:暖胃,更暖心

早上七点,整个行知笼罩在弥漫的大雾中。早晨的风还不太冷,静静地吹在沉睡的校园里。桃园食堂早已亮起了灯,打开大门,等待着早起的行知人。

因为周日,食堂里只有分散的几个学生,但是食堂的叔叔阿姨们却早早就开始忙活了。

煎蛋窗口前,施阿姨正娴熟地往油锅里打蛋,待到鸡蛋边缘泛起金黄色,她便麻利地将煎好的蛋夹起,放入盘中。施阿姨今年48岁,每天四点半就起床从家中赶来,然后开始为学生们开始煎蛋,她笑称自己是食堂的“煎蛋老阿姨”。

施阿姨说,煎蛋的火候很重要,小了煎蛋时间太长影响口感,大了容易把蛋烧焦,所以煎蛋也充满技巧。“虽然每天都要早起,但是想到学生能吃到营养的早餐,她也就觉得这份工作不辛苦了。”施阿姨笑着说。

在初冬微凉的早晨,食堂温热的早餐不仅暖了每一个行知人的胃,更暖在每一位行知人心头。

(袁成怡 摄)

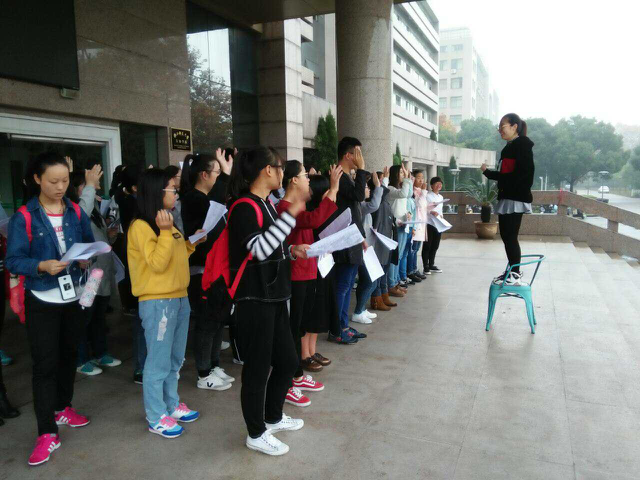

16幢大草坪:Morning Voice,向冬日发声

“æ,I am so glad that nothing bad has happened.食指和中指做成九十度,让手势带动发音”有这么一群人,每天不论天晴还是下雨,每天早上六点半站在十六幢大草坪上,学习一个音标,苦练发音。在“Morning vioce”晨读俱乐部里,有来自浙师大外语学院或者行知英语专业的,也有很多人并不是英语专业的同学,他们一起朗读英语,整齐嘹亮的声音能把彼此的困意驱散,用饱满、积极的精神迎接新的一天。

“我想让自己也变成英语口语厉害的人,”汉语言大二学生周杨翔笑着说,“我在这个充满满满正能量的大家庭里学到了很多,不仅是英语口语发音方面的知识,更多的是那种友好的,积极的,向上向善的与人相处的一种方式,我觉得morning voice真的给很多人搭建了一个很好很棒的平台,在这个平台上,你可以很勇敢很好地展现自己,付出自己满满的爱,让别人也能感受到你的快乐!”

“morning voice”晨读嘹亮的声音穿透16幢的窗户,久久缭绕在耳畔。

(雾笼新月 池亨颖摄)

一支笔,一本笔记本,一台相机,历时三日,他们在初冬七八点的早晨,到达校园的各个角落,只为记录生活,传递温暖,他们共同的名字是:“求知人”。